Éruption sur le volcan Eyjafjöll, Islande, avril 2010

Texte et photos Lionel Ruhier et Hervé Jomard

Ce récit de voyage à fait l'objet d'une parution dans le n°23 du magazine Éruption - Objectif Volcans (voir le site web)

Ce récit de voyage à fait l'objet d'une parution dans le n°23 du magazine Éruption - Objectif Volcans (voir le site web)

Click here to edit.

« Ça y est ! » me crie ma femme au téléphone.

Après des semaines de signes précurseurs suivis attentivement jour après jour, le volcan Eyjafjöll est finalement entré en éruption le 20 mars 2010 au niveau d’une zone libre de glace appelée Fimmvörduháls.

Cela faisait deux ans que nous attendions ce moment avec Hervé. Nous connaissions bien l’Islande mais n’avions alors jamais assisté à une éruption sur ce curieux caillou à cheval sur deux continents.

Après quelques jours nécessaires à la collecte d’informations, nous prenons nos billets d’avion afin de nous rendre sur place : ce sera pour le 2 avril. À en juger par la foule présente au moment de l’enregistrement à Orly, cette éruption est déjà très populaire. Personne n’imagine alors les conséquences qui s’en suivront deux semaines plus tard.

Nous atterrissons à l’aéroport international de Keflavík avec deux buts en tête : ramener les plus belles images possibles de l’éruption et observer le comportement du volcan ; deux objectifs somme toute banals pour deux géologues passionnés de photographie. Nous arrivons à Skógar le soir même, mais devant le thermomètre indiquant -5°C nous décidons de dormir dans la voiture. Décision d’autant plus facile à prendre qu’un vent terrible souffle en-dehors, rendant délicate l’installation de la tente. C’est au travers des vitres embuées que nous observons au nord le spectacle d’une aurore boréale mêlant ses drapées vertes aux lueurs rougeâtres du volcan en éruption.

Passé 11h, c’est lourdement chargés de notre matériel photo et notre nécessaire de bivouac que nous empruntons enfin le chemin du célèbre trek "Skógar - Landmannalaugar" pour une marche d’approche de 7 heures et environ 1100 mètres de dénivelé. Plusieurs groupes de randonneurs nous ont déjà précédés avec la ferme intention d’aller à la rencontre du volcan. Je me remémore alors le film « Rencontres du troisième type » de S. Spielberg, à la différence près que cette fois les lueurs ne viendront pas du ciel.

Les premiers névés apparaissent vers 500 m d’altitude. À partir d’une altitude de 700 m le chemin n’est plus que neige et glace, mais le temps est au beau fixe et les températures plutôt clémentes sur ce versant sud, tant que l’on reste abrité du vent. Vers 17h30, nous réalisons une courte pause au refuge Baldvinsskali dont le sol est jonché de détritus témoignant du passage de centaines de touristes en seulement quelques jours. Le site de l’éruption est atteint une heure plus tard au moment où la luminosité commence à décliner. Il est encore un peu tôt pour les photos mais une belle ambiance règne ; une centaine de personnes observent l’éruption malgré les températures très basses et un vent glacial qui ne faiblit pas ; quelques gouttes de thé brûlant nous revigorent.

Après des semaines de signes précurseurs suivis attentivement jour après jour, le volcan Eyjafjöll est finalement entré en éruption le 20 mars 2010 au niveau d’une zone libre de glace appelée Fimmvörduháls.

Cela faisait deux ans que nous attendions ce moment avec Hervé. Nous connaissions bien l’Islande mais n’avions alors jamais assisté à une éruption sur ce curieux caillou à cheval sur deux continents.

Après quelques jours nécessaires à la collecte d’informations, nous prenons nos billets d’avion afin de nous rendre sur place : ce sera pour le 2 avril. À en juger par la foule présente au moment de l’enregistrement à Orly, cette éruption est déjà très populaire. Personne n’imagine alors les conséquences qui s’en suivront deux semaines plus tard.

Nous atterrissons à l’aéroport international de Keflavík avec deux buts en tête : ramener les plus belles images possibles de l’éruption et observer le comportement du volcan ; deux objectifs somme toute banals pour deux géologues passionnés de photographie. Nous arrivons à Skógar le soir même, mais devant le thermomètre indiquant -5°C nous décidons de dormir dans la voiture. Décision d’autant plus facile à prendre qu’un vent terrible souffle en-dehors, rendant délicate l’installation de la tente. C’est au travers des vitres embuées que nous observons au nord le spectacle d’une aurore boréale mêlant ses drapées vertes aux lueurs rougeâtres du volcan en éruption.

Passé 11h, c’est lourdement chargés de notre matériel photo et notre nécessaire de bivouac que nous empruntons enfin le chemin du célèbre trek "Skógar - Landmannalaugar" pour une marche d’approche de 7 heures et environ 1100 mètres de dénivelé. Plusieurs groupes de randonneurs nous ont déjà précédés avec la ferme intention d’aller à la rencontre du volcan. Je me remémore alors le film « Rencontres du troisième type » de S. Spielberg, à la différence près que cette fois les lueurs ne viendront pas du ciel.

Les premiers névés apparaissent vers 500 m d’altitude. À partir d’une altitude de 700 m le chemin n’est plus que neige et glace, mais le temps est au beau fixe et les températures plutôt clémentes sur ce versant sud, tant que l’on reste abrité du vent. Vers 17h30, nous réalisons une courte pause au refuge Baldvinsskali dont le sol est jonché de détritus témoignant du passage de centaines de touristes en seulement quelques jours. Le site de l’éruption est atteint une heure plus tard au moment où la luminosité commence à décliner. Il est encore un peu tôt pour les photos mais une belle ambiance règne ; une centaine de personnes observent l’éruption malgré les températures très basses et un vent glacial qui ne faiblit pas ; quelques gouttes de thé brûlant nous revigorent.

Click here to edit.

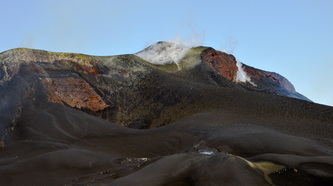

Nous nous tenons face à la seconde fissure éruptive

ouverte

le 31 mars 2010.

Les fontaines de lave ont laissé place à une activité strombolienne très soutenue projetant à plus d’une centaine de mètres de hauteur des lambeaux de lave rougeoyante. Une construction d’environ 20 mètres de haut s’est déjà formée alors qu’à l’est se trouve le cône né des projections de la première fissure, et dont l’activité ne se résume plus à ce moment qu’à quelques explosions par minute. Cependant, les 82 mètres de haut de ce dernier témoignent d’une activité nettement plus importante au cours des 10 jours passés.

De part et d’autres de ces deux fissures se développent deux coulées de lave dont la couleur devient de plus en plus marquée au fil des minutes. À la suite de l’ouverture soudaine de la seconde fissure quatre jours plus tôt, des mesures de protection ont été prises afin de maintenir à distance les touristes, il nous est pour le moment impossible de franchir un cordon de sécurité virtuel et les quelques récalcitrants sont vite rappelés à l’ordre.

Avec l’arrivée progressive de la nuit, chaque gerbe de roche en fusion nous semble plus impressionnante que la précédente et c’est à l'abris du vent blottis derrière nos sacs à dos que nous observons vivre et vibrer la terre dans le bruit sourd des explosions.

À partir de 22h, les 4x4 aux roues surdimensionnées redescendent progressivement les touristes au pied du glacier. Nous décidons également de nous mettre en mouvement pour nous installer quelques instants plus tard sur un relief surplombant les coulées incandescentes. Le froid, la fatigue et la méconnaissance du terrain nous incitent à la prudence et nous décidons, pour le moment, de ne pas descendre au plus proche des coulées. Il est presque minuit lorsque nous installons notre campement non loin de là. Le site est à présent désert et des aurores boréales emplissent de nouveau le ciel.

Les fontaines de lave ont laissé place à une activité strombolienne très soutenue projetant à plus d’une centaine de mètres de hauteur des lambeaux de lave rougeoyante. Une construction d’environ 20 mètres de haut s’est déjà formée alors qu’à l’est se trouve le cône né des projections de la première fissure, et dont l’activité ne se résume plus à ce moment qu’à quelques explosions par minute. Cependant, les 82 mètres de haut de ce dernier témoignent d’une activité nettement plus importante au cours des 10 jours passés.

De part et d’autres de ces deux fissures se développent deux coulées de lave dont la couleur devient de plus en plus marquée au fil des minutes. À la suite de l’ouverture soudaine de la seconde fissure quatre jours plus tôt, des mesures de protection ont été prises afin de maintenir à distance les touristes, il nous est pour le moment impossible de franchir un cordon de sécurité virtuel et les quelques récalcitrants sont vite rappelés à l’ordre.

Avec l’arrivée progressive de la nuit, chaque gerbe de roche en fusion nous semble plus impressionnante que la précédente et c’est à l'abris du vent blottis derrière nos sacs à dos que nous observons vivre et vibrer la terre dans le bruit sourd des explosions.

À partir de 22h, les 4x4 aux roues surdimensionnées redescendent progressivement les touristes au pied du glacier. Nous décidons également de nous mettre en mouvement pour nous installer quelques instants plus tard sur un relief surplombant les coulées incandescentes. Le froid, la fatigue et la méconnaissance du terrain nous incitent à la prudence et nous décidons, pour le moment, de ne pas descendre au plus proche des coulées. Il est presque minuit lorsque nous installons notre campement non loin de là. Le site est à présent désert et des aurores boréales emplissent de nouveau le ciel.

Click here to edit.

Le lendemain, le ciel est d’un bleu parfait et le vent a disparu.

Après

un frugal petit déjeuner en compagnie d’un sympathique allemand rencontré la veille,

nous

retournons vers notre premier point de vue. Le site est pratiquement

désert et l’atmosphère paisible, nous en profitons pour nous

rapprocher des coulées.

Le front de lave avance lentement, par petits éboulements successifs et chaque déstabilisation de cette paroi mouvante de quelques mètres de haut laisse apparaître son cœur rougeoyant. Le feu et la glace s’entremêlent donnant naissance à de superbes volutes de vapeur blanche.

Nous nous rendons ensuite au pied de la fissure la plus active, les coulées sont ici plus abondamment alimentées. Par chance l’éruption subit un nouveau regain d’activité une heure plus tard et une grande quantité de lave en fusion commence à se déverser sur le flanc nous faisant face. La paroi du cône semble à ce moment se liquéfier sous nos yeux.

Le front de lave avance lentement, par petits éboulements successifs et chaque déstabilisation de cette paroi mouvante de quelques mètres de haut laisse apparaître son cœur rougeoyant. Le feu et la glace s’entremêlent donnant naissance à de superbes volutes de vapeur blanche.

Nous nous rendons ensuite au pied de la fissure la plus active, les coulées sont ici plus abondamment alimentées. Par chance l’éruption subit un nouveau regain d’activité une heure plus tard et une grande quantité de lave en fusion commence à se déverser sur le flanc nous faisant face. La paroi du cône semble à ce moment se liquéfier sous nos yeux.

En début d’après-midi, un grand nombre de personnes, touristes ou scientifiques, se trouvent sur place, il nous faut alors nous éloigner de la zone de sécurité afin de ne pas attirer la convoitise d’autres intrépides. Les prévisions météo pessimistes pour le jour suivant nous contraignent à redescendre vers Skógar. Le capricieux climat islandais aura finalement raison de notre volonté puisqu’une longue période de mauvais temps s’installe dans la nuit sur le sud du pays, plongeant le glacier Eyjafjallajökull sous d’épais nuages jusqu’à la fin de ce premier épisode éruptif, le 12 avril 2010.

Le 14 avril, soit deux jours plus tard, une puissante éruption située environ 9 km plus à l’ouest projette dans l’atmosphère une quantité improbable de cendres volcaniques… L’Europe aérienne sera paralysée près d’une semaine.

Le 14 avril, soit deux jours plus tard, une puissante éruption située environ 9 km plus à l’ouest projette dans l’atmosphère une quantité improbable de cendres volcaniques… L’Europe aérienne sera paralysée près d’une semaine.